日々のオーラルケアに気をつけているのに、なぜか口臭が気になる――。そんなお悩みの背景には、見えない「細菌バランスの乱れ」が潜んでいるかもしれません。口腔内を清潔に保つには、表面的なケアだけでなく、菌の働きを“コントロール”する視点が欠かせません。

バクテリアコントロールとは何か?

「バクテリアコントロール」とは、口腔内に存在する細菌のバランスを健康的に保つことで、口臭や虫歯、歯周病などのリスクを未然に防ぐための管理方法を指します。

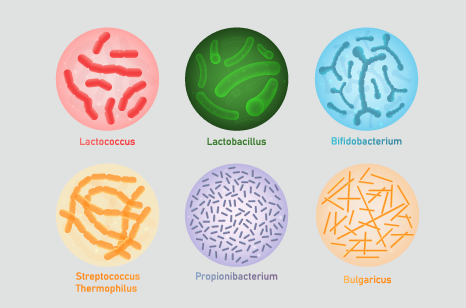

口の中には常在菌と呼ばれる善玉菌・悪玉菌が数百種類以上生息しており、通常は絶妙なバランスで共存しています。

しかし、生活習慣の乱れやケア不足が原因でこのバランスが崩れると、悪臭や炎症の原因となる菌が増殖しやすくなります。

つまり、バクテリアコントロールは「菌をすべて排除する」のではなく、「良い菌が活躍できる健全な環境を整える」ことが目的なのです。

この考え方に基づけば、毎日の小さな習慣が、口腔内環境に大きな影響を与えていることに気づかされます。とくにマウスピースを日常的に使用している人は、細菌が定着しやすい条件がそろっているため、通常以上に丁寧なケアが求められます。

毎日の歯磨きと舌磨きで細菌の居場所を減らす

バクテリアコントロールの基本は、何よりも「清掃」です。

歯の表面だけでなく、歯と歯のすき間や歯ぐきの境目には、食べかすやプラーク(歯垢)が溜まりやすく、そこが細菌の温床となります。

歯ブラシだけでは届きにくい部分には、デンタルフロスや歯間ブラシを取り入れるのがおすすめです。

さらに見落とされがちなのが「舌の表面」。舌苔(ぜったい)と呼ばれる白っぽい汚れには多くの細菌が存在しており、放置すると強い口臭の原因になります。

朝の歯磨き時には、やさしく舌の中央から奥を軽くブラッシングして舌苔を除去することが、バクテリアコントロールには効果的です。

唾液の分泌を促して“自浄作用”を活性化

口腔内にはもともと、細菌を洗い流し、中和する“唾液”という強力な味方が存在しています。

しかし、加齢やストレス、水分不足、薬の副作用、そして口呼吸の習慣によって、唾液の分泌が減少すると、細菌が繁殖しやすくなり、においのリスクが高まります。

唾液分泌を促すには、ガムを噛んだり、よく噛んで食事をすることが効果的です。また、こまめな水分補給も重要です。

とくに起床後や食後、口の中が乾きやすいタイミングでは、水やうがいによって口内のうるおいを保ちましょう。

食生活の見直しもバクテリアコントロールの一部

細菌は、糖分やデンプンをエサとして活性化します。ジュース、スナック菓子、清涼飲料水など糖質の高い食品や飲み物を摂りすぎると、口腔内での発酵が進み、酸性環境が悪化、菌の増殖につながります。

一方で、繊維質の多い野菜や硬めの食品は咀嚼を促し、唾液分泌を活性化させると同時に、歯の表面の汚れを落とす“自浄作用”の補助にもなります。

バクテリアコントロールは「歯磨き」だけでは不十分であり、何を食べるか・どう食べるかも含めた“口腔全体の習慣設計”が大切です。

マウスピース使用者は「洗浄と乾燥」がカギ

日常的にマウスピースを使用している場合、細菌の管理はさらに重要です。

使用中のマウスピースは、唾液・食べかす・口内の雑菌が付着しやすく、素材のすき間に入り込むことで、洗っても残る“こもった臭い”の原因となります。

特に注意が必要なのは、使用後にすぐ洗わず放置してしまうことや、水分を拭き取らずに保管してしまうこと。これにより、雑菌が繁殖しやすい環境ができてしまいます。

使用後はすぐに専用の洗浄剤またはぬるま湯+中性洗剤で洗い、しっかりすすいだあと、布やペーパーで完全に乾燥させてから、通気性のある清潔なケースに収納しましょう。出ます。

“削らない”=“優しい”審美治療をより効果的にするためには、ケアも欠かせないパートなのです。

就寝前のケアが翌朝の「口臭」を変える

夜間は唾液の分泌が減るため、細菌が繁殖しやすくなります。

そのため、バクテリアコントロールにおいて最も重要なのが「就寝前の口腔ケア」です。

歯磨きや舌磨きに加え、マウスピースの洗浄・乾燥・清潔な装着までをルーティン化しておくことで、翌朝の「口臭」「ネバつき」「マウスピースの臭い」などを大きく改善できます。

また、寝る直前の飲食を控える、水を飲んで口を潤しておくといった小さな工夫も、口腔内環境を整える助けになります。

バクテリアコントロールは毎日の積み重ねから

バクテリアコントロールとは、特別な処置を施すことではなく、日常の小さな習慣を積み重ねることで口腔内の菌バランスを整えることです。

歯磨き、舌磨き、マウスピースの洗浄と乾燥、飲食習慣の見直し、そして生活リズムの安定化——これらすべてが、口腔の健康を守り、においのない快適な日常へとつながっていきます。

「臭いが気になってから」ではなく、「臭わせないために今できること」を。

あなたの今日のひと手間が、未来の清潔と健康をつくります。